船が物資輸送の主役として活躍した江戸時代には、知多半島や衣浦湾沿岸に廻船の拠点や人・物資が集散する湊が生まれました。半田・亀崎をはじめとして衣浦湾沿岸に、巨大な江戸市場をターゲットとした酒・酢・瓦などの製造業が発達したのは「海の道」があったからこそです。今回の企画展では、廻船の実態や半田湊の賑わい、そして海を介して広がる世界を、古文書やさまざまな歴史資料で紹介しました。

なお震災の発生に伴い12・13日は急遽中止させていただきました。この2日間にご来場またはご来場を予定されていたみなさまには、深くお詫び申し上げます。

鉄道も自動車もなかった時代、物資輸送の主役は船でした。現代の人々が想像する以上に、多くの船が海や川を行き来していました。船の活動を支えるため、船の拠点や人・物資が集散する場所として、各地に湊が生まれました。今回の展示では、この船と湊をテーマにとりあげました。

海に囲まれた知多半島では、古くから船が移動・輸送手段として使われてきました。中世の常滑焼は坊津(鹿児島県南さつま市)や十三湊(青森県五所川原市)で発掘されています。そこに運ばれるまでの間には船が用いられたことでしょう。

江戸時代になると、流通する物資の量が飛躍的に増大します。知多半島を拠点とする尾州廻船は、18世紀になると航海の範囲を広げ、しだいに全国的な流通網のなかで大きな位置を占めるようになりました。半田や亀崎(半田市)をはじめ衣浦湾沿岸に、巨大な江戸市場をターゲットとした酒・酢・瓦などの製造業が発達したのも、船がつなぐ「海の道」があったからこそです。

明治時代になると、船や港湾にも近代化の波が押し寄せます。従来の弁財船(べざいせん)に洋式船の要素を取り入れたり、動力を導入したりと、船そのものも変化します。また、新たに誕生した大手海運会社との対抗や提携、安全で機能的な港湾の整備など、新しい時代への対応が模索されました。

17世紀後半は海運の歴史の大きな転換点でした。幕府がおかれた江戸へ物資を供給するための物流網として、河村瑞賢によって東廻り航路(東北地方太平洋沿岸〜江戸)と西廻り航路(東北地方日本海沿岸〜大坂・江戸)が開かれました。同じころ、弁財船とよばれる船が開発され、少人数で航海でき、大型化も容易であることから、遠距離輸送の主役に躍り出ました。

大坂・江戸間には幕府公認の菱垣廻船(ひがきかいせん)が定期的に往復し、大坂に集荷された畿内や西国の物資を江戸に運び、江戸の需要をまかないました。18世紀になると、産業の発達や都市への人口集中、消費者の多様なニーズなどを背景に、輸送物資の種類も量も増大し始めました。江戸で重宝された上方の酒を専門に扱う樽廻船が菱垣廻船から独立して運航を始めるのも、蝦夷地との窓口である松前・江差・箱館(北海道)と大坂を結ぶ北前船が大きく発展するのもこの時期です。

知多半島の船は、17世紀には伊勢湾内や熊野(三重県・和歌山県)や遠江(静岡県)など、半島からそれほど離れていない地域との間を航行していたと考えられています。しかし、18世紀以降物流が活発化するのにともない、西は大坂から瀬戸内、東は江戸へと航海範囲を広げていきました。尾張藩は200石積以上の船を廻船として掌握し、船役銀の納入を義務づけるとともにさまざまな特権を与えました。

尾張藩の廻船保護政策にも後押しされ、18世紀末ごろには、多屋・北条・瀬木など常滑周辺・野間(美浜町)・内海(南知多町)・冨貴(武豊町)・半田・亀崎(半田市)などが遠距離航海をする廻船の拠点になっていました。それぞれの拠点では船主や船頭が組合を結成し、取引や乗組員の行動などについて規約を設けるなど、自律的な集団として荷主や取引相手の信頼を獲得しようとしていました。

野間や内海の船は瀬戸内・上方と江戸を結び、塩や米などをおもに扱っていました。常滑の船は伊勢湾と江戸を結び、環伊勢湾地域(濃尾平野・伊勢平野・知多半島など)から得られるさまざまな荷物、たとえば常滑焼や伊勢(三重県)の茶・油、岐阜の傘、尾張の切り干し大根などを江戸へ運びました。半田や亀崎の船は、対岸の刈谷・高浜・大浜(碧南市)などの船主などと共同することも多く、衣浦湾沿岸でつくられる醸造品(酒・酢・味醂など)や瓦などを江戸へ運びました。

廻船の荷物輸送には大きく二つの方法がありました。一つは運賃を収入とする運賃積、もう一つは荷物を船が買い取りそれを売却してその差額を収入とする買積(かいづみ)です。この二つの方法は荷物の種類や市場の動向などによって使い分けられました。ただ、買積の場合は市場の影響をより強く受けるので、船頭には商品・取引場所・取引価格などを判断する商才が求められました。

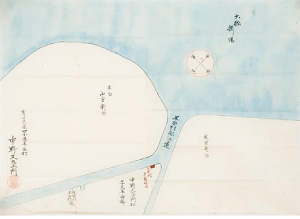

下半田の中心部は、17世紀初頭の干潟が数十年の間に陸地になったところです。17世紀末には山方新田の開発が始まり、十ヶ川(半田運河)が造られました。陸地になったころから船溜(ふなだ)まりと船作事場があり、下半田は湊として新しくできた町でした。

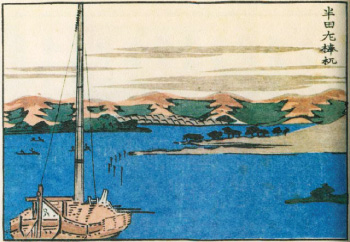

半田湊を特徴づけるのは「左棒杭(さぼうぐい)」です。棒杭は湊を出入する船に航路を示す澪標(みおしるべ)のことです。一般の湊では出港する船の右側に建てられるのが原則でした。その澪標が半田湊では左側に建てられていました。半田湊に左棒杭が認められた理由は半田湊と徳川家康との関係にあると伝えられています。1614〜15年(慶長19〜20年)の大坂の陣の時に徳川家康が半田湊を使ったことや、半田湊で軍船の新造を命じたことが、半田湊の由緒として語られ、幕府も家康ゆかりの湊として、左棒杭を設置・維持し、航路の浚渫(しゅんせつ)資金を貸与したといわれています。

18世紀になると下半田や亀崎(半田市)では醸造業が大きく成長します。資金や技術があったことはもちろんですが、醸造蔵の目の前が湊ですぐに醸造品を船積みできるという立地条件がその要因の一つであったことはいうまでもありません。醸造業と海運業の成長によって、半田と亀崎は知多郡でも一、二を争う繁華な町になりました。湊と建ち並ぶ醸造蔵、軒を連ねて建つ民家、その賑わいは名古屋城下にも劣らないといわれました。

その結果、下半田村やその周辺地域のなかで、海運業と醸造業に関わる人々が増加し、大きな位置を占めるようになりました。船主としての経営を優先して船主の年貢未納金を村が立て替えたり、醸造業で蓄積された資金を船の購入・建造や運航のための費用に融通したり、と地域全体で海運業を支えていました。また、水主(かこ:船の乗組員)や船大工なども下半田村の路地に住まいを構えていました。この人たちは船の運航や荷役、船の建造・修繕などに不可欠な人々です。船大工は船造りだけではなく、その技術を活かして半田の上水道敷設にも活躍していたことは、前回の展示で紹介したとおりです。

下半田村の醸造蔵が建ち並ぶ一角にある業葉神社の建造物の新築・修繕の際に作られた棟札には、醸造家や廻船主・船頭らの名前を数多く見ることができます。また、業葉神社の神輿(みこし)は26艘の船の船頭が資金を積み立てて造り寄進したものです。海運業に関わる人々、醸造家たちと、持ちつ持たれつの関係で村や地域が成り立っていたのです。

19世紀になると、下半田にはそこに集まる人や物資を見込んで、旅館や料亭などの飲食店、米・肥料・木綿などを扱う商店など、さまざまなサービス業が展開しました。明治時代に入ると営業用人力車は30台を数え、大手海運会社の荷物を扱う開運社や半田共同社などの取次店、大手海運会社に対抗して亀崎・半田の醸造家などが設立した海運会社半栄社も誕生しました

明治時代に入ると、洋式帆船(スクーナー船)・汽船や鉄道などが新しい輸送手段として注目されるようになりました。船の大型化にともなう港湾整備、船と鉄道の使い分けなど、企業家が新たな対応を迫られた時代でした。

1874年(明治7年)半田港の入口に灯台建設の動きが起こりました。半田村・成岩村(半田市)の同意を得て、中埜又左衛門が愛知県に灯台建築願を提出しました。建築願には、暗夜や雨天でも安全に作業するためには灯台が必要であると記されています。翌年に出された建築仕様書では、高さ約4・7メートル、ランプによって赤色・青色などの照射ができる西洋型灯台が示されています。

灯台建築にあたり、さまざまな議論を経て、ついに1876年(明治9年)全高約7メートル、光の届く範囲が約3・2キロメートルの木造灯台が成岩村三平曲輪に完成しました。この場所は、かつては半田運河から成岩の中心に向けての水路があり、地面が三角に突き出た場所であったため、三角ともよばれ、大浜(碧南市)、河和(美浜町)が一望できる場所でした。その後、1912年(大正元年)9月まで、通称「三平灯台」として、半田港を照らし、船の安全を守り続けました。

1886年(明治19年)、東海道線建設用の資材を運搬するため、武豊線が開通し、武豊港が荷揚げの港として使用されました。1889年(明治22年)東海道線が開通すると、半田から東京への鉄道輸送が可能となりました。しかし、製品を輸送する手段が、船から鉄道にすぐに変わったわけではありません。日常的な輸送は船で行い、急を要する場合は鉄道を用いました。鉄道は運賃が船よりはるかに高く、大量輸送にも向いていませんでした。また、船も自社所有のスクーナー船を用いるだけでなく、半田・東京間の定期運航などの汽船に依頼することもありました。東京の問屋に配慮しながら、さまざまな輸送手段を使いこなす必要があったのです。

1899年(明治32年)、武豊港が開港し、中国や朝鮮半島から大量に肥料・大豆が移入されるようになり、農業や味噌・溜りを中心とした醸造業がいっそうさかんになりました。また、昭和になると、武豊港には、船から石油を直接送ることができるパイプラインが設置され、半田の重工業の発展にも大きく貢献しました。

武豊開港にともない設置された大阪税関武豊税関署が、1914年(大正3年)武豊から「三平灯台」があった場所に移転しました。その後、臨海工業地帯の議論とともに、衣ヶ浦港の整備計画が浮上しましたが、第二次世界大戦の激化で実現にいたらず、1957年(昭和32年)、ようやく衣浦港が誕生しました。