MIM「時の蔵」に実寸大で復元されているのは、為次郎が船頭をつとめた310石積の弁才船富士宮丸です。文政・天保期(1818〜1844年)ごろを中心に、中埜又左衛門の酢を江戸へ運んだ船です。中埜又左衛門はこのころ複数の船を共同所有していました。なかでも2艘の富士宮丸(310石積・490石積)は酢の輸送の中核を担っていました。310石積というのは米を310石積むことができる船の大きさという意味で、弁才船としては小型です。半田周辺では、小回りがきき、積荷の準備・積込に要する時間が少なく江戸の需要にスピーディーに応えることができる小型の弁才船が多く使われていました。

弁才船が遠隔地をつなぐ船の主流になったのは17世紀後半以降のことです。弁才船は日本で独自に発達した船です。その特徴のひとつは、1枚の大きな帆に受ける風を唯一の動力とすることです。弁才船の中央には大きな帆柱が1本だけあります。これと帆桁を組み合わせて大きな1枚の帆を張ります。

帆はとくに丈夫に作られた木綿をつなぎ合わせて1枚にしたものです。この帆の向きと高さを調節しながら航海しました。もうひとつの特徴は、船体が板を継ぎ合わせて造られていることです。外国の船にみられるような側面の板を打ち付けるための骨格のような構造材は弁才船にはありません。底・側面すべての板は船体に合うように曲げて、船首に突き出した「水押」といわれる材に接合されています。板を曲げる時には熱を加えながら力をかけます。板を継ぎ合わせる角度や曲げ方、板枚数を変えることで大型化することも簡単でした。復元したような大きな弁才船でも、船大工は1/20ぐらいの大きさの簡単な設計図を書くだけです。長年の経験と勘を頼りに船を造りあげました。

航海中の弁才船で必要な操作は帆と梶の調整だけです。そのため西洋型帆船に比べて少ない人数で船を動かすことができます。310石積の船なら5〜6人の乗組員で航行できました。動力は風だけなので気象条件に影響されますが、順調であれば半田から江戸までは10日前後で到着することができました。酢を積んで半田を出航した船はいったん鳥羽(三重県)周辺の湊に入り東方面への航路の状態を確認しました。遠州灘は浅い瀬があったり冬場には強い北風が吹いたりと、伊勢湾・江戸間ではいちばんの難所でした。鳥羽周辺からは一直線に伊豆半島を目指しました。下田・長津呂(静岡県)などが伊豆半島の寄港地です。伊豆半島からは、浦賀(神奈川県)に設置された番所で改めを受けて江戸方面へ向かいました。

湊での荷物の上げ下ろしや船のメンテナンスなどを含めて、1か月半から2か月で1往復、年間で5往復ぐらいするのが普通でした。もちろん、天候によってはなかなか出航できなかったり、出航しても引き返したり、座礁や難破という海難事故に遭ってしまったりということも珍しいことではありませんでした。

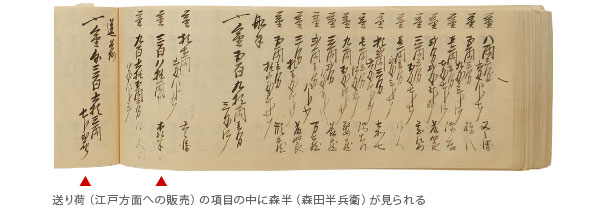

中埜又左衛門は文化初年に酢造りを始めました。この時期、江戸に入る酒が供給過多になったため、江戸を最大の市場としていた知多の酒は苦戦を強いられました。そこで中埜又左衛門は、酒造りの副産物である酒粕や転用可能な酒造道具を用いて、酢造りをスタートさせました。酒粕を原料とした本格的な酢造りが確認できるのは、「酢屋店卸帳」に記載がある1810年(文化7年)12月からです。酢の市場を江戸に求めた中埜又左衛門は、江戸での酢の販売を醤油酢問屋の森田半兵衛に一任しました。半田に住む中埜又左衛門には、江戸の事情がよくわかりません。そこで森田半兵衛に全幅の信頼を置き、販売を託しました。そうすることで江戸の市場にあった販路拡大や商品管理が可能になったのです。森田半兵衛は当時江戸で流行し始めていたすし屋も得意先に組み入れ、江戸での酢の販売に大きな役割を果たしました。森田半兵衛への一手販売は、明治時代に入り中井半三郎に引き継がれ、1924年(大正13年)まで、この形を継続しました。

「酢屋店卸帳」は、中埜又左衛門が自らを「酢屋勘治郎」と名乗り作成した帳簿です。現在でいう損益計算書と貸借対照表の形式を持つ複式帳簿です。中埜家の経営は酢方と酒方に分かれており、「酢屋店卸帳」は酢方の帳簿です。中埜家全体の経営の決算は酒方で行われていたと思われます。「酢屋店卸帳」最初の酢造りは、1810年(文化7年)の冬から翌秋にかけての270日間、2人の職人によるものでした。この年の総売上は約101両、純利益は約21両でした。翌年からは年間通して酢造りを行いました。1814年(文化11年)には酢造りの責任者として角四郎を迎え、酢造りがさらに本格化しました。その後、総売上は1825年(文政8年)には1000両、1833年(天保4年)には2000両を超えました。1837年(天保8年)の総売上は約3591両となり、順調に売上を伸ばしていく様子がこの帳簿から読み解くことができます。

「年内勘定帳」は、醸造・土地経営などの事業全体の収支を決算するための帳簿です。1838年(天保9年)より1902年(明治35年)まで毎年作成されました。その間、決算帳簿としての体裁がしだいに整えられていきました。最初は個別の取引相手や金額を記載していましたが、後には個々の情報は、「大福帳」などの諸帳簿に譲り、その収支のみが記載されるようになりました。江戸の森田半兵衛も最初のころは「森半」として記載されていましたが、帳簿の整備にともない、その記載もなくなりました。中埜又左衛門は、本家の中埜半左衛門が1836年(天保7年)から「年内勘定帳」を作成していたのに影響を受けて、同じような帳簿を整備したものと思われます。「年内勘定帳」では、酢の販売は江戸方面、尾張・三河・伊勢などの地元、廻船の三つに区分されました。なかでも江戸と三河の売り上げを飛躍的に伸ばしたことにより、安定的な経営が維持できました。

19世紀前半、新しいすし「早ずし」が誕生しました。それまでのすしは、米と魚を時間をかけて発酵させた「なれずし」でした。「早ずし」はまったく発想を換えて、飯に酢と塩を加えて酢飯をつくり、これとネタを合わせて握るという、現代の握りずしの原型です。冷蔵保存はできないので、ネタにも煮たり醤油に漬け込んだりと手を加えていました。大きさは酢飯が約50グラム、現在のすしの2〜3倍ほどもある大きなものでした。「早ずし」はせっかちな江戸っ子の気風にあったのか大人気となり、誕生から数十年のうちに江戸ではどの町内にも1〜2軒のすし屋があったといわれます。この「早ずし」によくあったのが、旨み、甘みの豊かな粕酢でした。「早ずし」の流行とともに中埜又左衛門が造った粕酢も江戸市場へと販路を拡大していきました。さらに複数のブランドを展開して消費者の幅広い要求に応えるとともに、江戸向けの粕酢のブランドを打ち立て、品質の良さをアピールすることで、江戸市場での競争力アップを図りました。

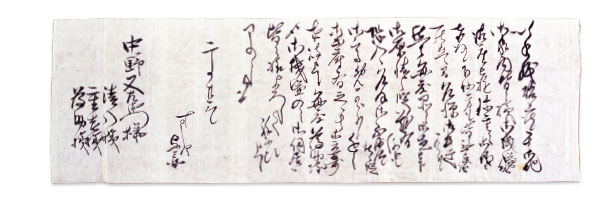

江戸両国のすしや与兵衛から中埜又左衛門らに宛てた手紙です。中埜又左衛門と並んで記されている清八と重吉は、現在でいえば会社の重役にあたる支配人、為助は船頭です。すしや与兵衛は「早ずし」を始めたともいわれる人物です。この手紙が書かれたと思われる幕末期ごろでは、江戸でも最も有名なすし屋の1軒でした。与兵衛の他にも中埜又左衛門は堺屋松五郎やけぬきずしなど有名なすし屋ともつながりがありました。この手紙は何か品物をもらったことに対する与兵衛からの礼状です。この時に与兵衛が中埜又左衛門からもらった品はわかりませんが、中埜又左衛門は与兵衛に毎年夏には瓜の粕漬、冬には海鼠腸を贈っていたようです。

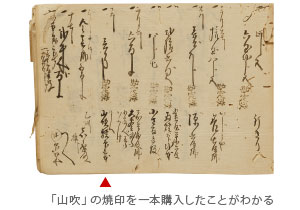

「買帳」は支出を記録した帳簿です。酢の原料である酒粕、樽や桶・袋などの道具類、蔵で働く人々への給料など、中埜又左衛門が支払った金額と費目・相手などが日を追って記されています。展示されている「買帳」は1845年(弘化2年)9月から約1年間の記録です。「かじや(鍛冶屋)」と区分された箇所には、乙川村(半田市)の嘉兵衛にオーダーメイドの焼印の代金を支払った記録があります。嘉兵衛が作った焼印には「清酢」「中又」「尾州」などのほか「山吹」という焼印があります。

この「山吹」こそ、中埜又左衛門が自家製酢のトップブランドとして江戸市場に投入した酢の銘柄でした。この酢と合わせると飯が山吹色に見えることから、その名が付けられたといわれます。1846年(弘化3年)1月12日にその代金を支払っているので、遅くともこの時期には「山吹」ブランドが成立していたことがわかります。「山吹」は酒粕を3年熟成して醸造した最高級の粕酢で、江戸以外の地域ではほとんど販売されない特別な酢でした。

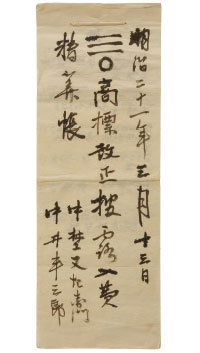

1853年(嘉永6年)に1万両を突破した酢の総売上は、10年ほどで3万両を超え、中埜又左衛門は酢造りに専業化する道を考えました。明治時代に入り時代が変わっても、東京での酢の販売は1軒の問屋による一手販売を継続しました。森田半兵衛の廃業後は森田半兵衛から経営権を譲り受けた中井半三郎に酢の販売を託しました。中井半三郎の厳しいチェックから、中埜又左衛門は東京で求められる製品の質を学びました。1877年(明治10年)、東京上野公園で開催された第1回内国勧業博覧会において、最高級ブランドの酢「山吹」は第一等を受賞し、賞牌(メダル)を獲得しました。品位の良さ、酢造りの熟練した技が評価されました。博覧会での受賞は「山吹」のブランドイメージを一気に高め、全国に中埜の酢を広める最大の宣伝活動になりました。中埜又左衛門は酢造家として自信を持つと同時に、中井半三郎の存在の大きさを感じ、協力関係はさらに強まりました。

1864年(元治元年)、酢造りと酒造りを兼営していた中埜又左衛門は自らが持つ酒造株1514石と購入した651石を、約300石ずつ中埜小吉などの一族や中埜家と関係の深い人々に譲渡しました。さらに、1865年(慶応元年)には酒蔵とともに醸造設備一式を中埜半左衛門に1500両で売却しました。これを契機に半左衛門は三文字屋三六として酒造経営を始めました。酒造業は灘・西宮(兵庫県)をはじめ競争相手が多く、米の豊凶の影響を受けやすく、江戸での需要供給バランスにより価格の高下が激しく経営の難しい業種でした。しかし、幕末期は知多の酒造業は好調で次々に酒造家が誕生した時期であり、又左衛門の酒造経営も安定していました。このような時期だからこそ、あえて酒株を近しい人々に譲渡したものと思われます。又左衛門家から独立して酒造業を経営している田中(清倉屋)清八なども含めて、酒造家との連携を強めて、酢の原料である酒粕を確保する方法を模索したのかもしれません。

明治時代に入ると、西洋化の波が急速に押し寄せました。東京では、陸蒸気とよばれる鉄道が開通し、銀座煉瓦街ができ、国立銀行が誕生し、牛鍋屋では牛肉が食されるなど、人々の生活は著しく変化し、「文明開化」の時代が到来しました。中埜又左衛門は東京を肌で感じるなかで、地方の名望家として、経営者として、時代に見合った取り組みをすべきであると考えていました。政府の唱える「殖産興業」を基本に、国際的な貿易港武豊港を背景に、さまざまな産業を半田に興し、地域の発展に寄与しました。また、本業では工場の機械化を進め、醸造技術取得のため社員をドイツに留学させるなど、近代的な酢造りを目指しました。さらに1923年(大正12年)、株式会社中埜酢店を設立しました。中井半三郎による一手販売を止め、複数の商店を特約店として、販売の拡大をはかり、新しい一歩を踏み出しました。

中埜家では1881年(明治14年)ごろより、牛乳を飲み始めました。牛乳は、牛肉と同様にしっかりとした体をつくるために必要な食品として政府が愛飲を奨励しました。中埜家では当初は自家用の牛乳を得るために数頭の乳牛を飼育していましたが、中埜又左衛門は1884年(明治17年)に、現在のJR半田駅付近に畜舎や事務室など建設して、「愛養舎」の名前で、牛乳搾取・販売業を始めました。

愛養舎は1900年(明治33年)に「愛養舎牛乳之責任」と題するビラを発行しました。そこには乳牛の飼育や牛乳の管理体制が万全であることや、製品に不審な点があれば牛乳製造過程の見学を含めて責任を持って対応することが記されています。消費者に信頼され、安心して飲んでもらえることを第一に考えた、食を提供し続けている会社ならではの意見広告です。大都市で浸透しつつあった牛乳を飲む習慣を半田周辺に根づかせる道筋をつくりました。

酒税の増税により、酒造りが難しくなるなかで、中埜又左衛門は、1887年(明治20年)、甥の盛田善平にビール製法の調査を行わせ、翌年200石の丸三ビールを売り出しました。その後、順調に売り上げを伸ばし、1894年(明治27年)には丸三ビールの製造高は5000石を超えました。1898年(明治31年)には、レンガ造りの工場を新築しました。醸造機械、技師、原料の大麦・ホップをドイツから取り寄せるなど、本格的なドイツビールを目指しました。

新銘柄のカブトビールは、エビスなどに次いで国内5番目のシェアを誇りました。その直後、大手ビール会社同士の熾烈な販売競争が始まり、ビール会社の経営権は東京の根津嘉一郎の手に渡りましたが、カフェ文化の隆盛とともに、カブトビールの名は全国に知れ渡りました。1943年(昭和18年)に製造は中止しましたが、近年になり当時の味わいの持つカブトビールが復刻されました。現存するビール工場の建物は半田赤レンガ建物として、半田市民の憩いの場所になっています。

醸造業には桶や樽などの木製品が欠かせません。桶は原料や醸造工程でできるものの運搬や貯蔵などに用いる蓋のない容器です。できあがった酢や酒を詰めて出荷する蓋のある容器が樽です。桶や樽の多くは杉で作られています。杉のなかでも現在の奈良県南部を産地とする吉野杉がもっとも好まれました。樽は4斗入が標準的な大きさです。桶は使う目的に応じて大きさも形もさまざまです。仕込に用いる六尺桶(桶の直径が6尺=約1・8メートル)のような大きな桶もあります。天秤棒を通して水などを運ぶ「いない桶」、片手で持てるように側面のごく一部を長くして持ち手にした「ため桶」、酢酛を仕込み桶から圧搾用の袋に入れるために片側が細くなっている「こどり桶」など、当時の人たちの工夫があふれています。これらの桶は長い間続けて液体を入れることを想定していないので、側面には板目取りの板が使われます。板目取りは木の中心から周囲に向けて放射状に板を切り出す方法で、年輪がストライプのように見える板ができあがります。これに対して樽は液体を通しにくいように木を削ぐように切り出された柾目取りの板が側面に使われます。

醸造がさかんな灘・西宮(兵庫県)などに近い大坂や尼崎(兵庫県)には、醸造用の道具を専門に扱う店がありました。中埜又左衛門も専門店から多くの道具や消耗品を購入しました。樽は新品の樽だけではなくリサイクル用の明樽も流通しました。製品を詰めて運ばれた樽は、空になるとたがをはずして底の板・側面の板・たがに分解されます。この分解された明樽が商品として売買され、最終的には明樽を買い取った醸造家のもとで組み立てられ樽として再利用されました。

どこの醸造蔵でも桶や樽の製作・修繕を行う樽屋とよばれる職人を雇っていました。明樽の組立も樽屋の仕事です。きれいな丸い桶・樽を作るために側面の板を削るセン、底・蓋に使う板を切るためにコンパスのように用いるブンマワシなど、いろいろな道具があります。センやカンナは何種類もあり、使う場所や目的に応じて使い分けられました。

醸造業では大量の水を使います。醸造家が数多くいた半田ではあちらこちらに醸造用の井戸が掘られ、仕込みの時期には運ぶ途中にこぼれた水で道がぬかるんだといわれます。中埜又左衛門も井戸を利用していましたが、効率的に水を確保するために上水道を引くことを考えました。1821年(文政4年)に450メートルほどの水道を敷設し、水量が減ると1850年(嘉永3年)に新たな水源から1キロメートルを超す水道を造りました。水源から醸造蔵までは木製の樋を地中に埋めて繋ぎました。樋はコの字形にくり抜かれた材木と蓋を組み合わせて作られています。

樋をつなぎ合わせたり、方向転換する場所には、樋を差し込む穴がくりぬかれたコマガシラを用います。樋には杉、コマガシラには油分を多く含む松が用いられました。樋の本体と蓋、コマガシラと樋の間には木の表皮のすぐ内側の部分をほぐして縄状にした槙皮が詰められました。槙皮は水を含むと膨脹して水漏れを防ぎます。これは船の水漏れ防止の技術を転用したものです。