酢は塩とともに最も古くから使われている調味料です。米を原料とする酢の製法が中国から日本に伝わったのは5世紀ごろといわれます。しかし、それ以前に果実などから自然発生的にできた酢があったと考えられています。奈良時代・平安時代には、酢が貢納物(こうのうぶつ)として都に運ばれていたり、造酒司という役所で酢が造られたことがわかっています。

塩と梅を原料とする酢で味を調えることが、「塩梅(あんばい)」という語の語源です。塩と酢を合わせることで、塩辛さと酸っぱさがどちらも中和され、奥深い味わいが生まれます。調味料の種類が少ない時代、酢は重要な役割を果たしていました。

14世紀になり、懐石料理や精進料理が広がり始めると、酢の物が膳にのぼり、合わせ酢が使われるなど、酢の使い道は広がりました。平和が訪れた江戸時代には食生活はますます豊かになりました。醤油や味噌などを使う料理が増え、醤油・味噌・酢が最も重要な調味料と位置づけられました。

その結果、古くから知られていた和泉(大阪府)のほか、相模の中原(平塚市)、駿河の善徳寺(富士市)・田中(藤枝市)、紀伊の粉河(こかわ/紀の川市)、摂津の兵庫(神戸市)など、酢の名産地が生まれました。そこに、19世紀初頭新たに酢の名産地に名乗りをあげたのが尾張半田でした。

江戸時代、調味料としての酢に対して人々の関心が高まりました。自家用には、いったん造った酢に酒・水などを継ぎ足す万年酢のように家で造ることが一般的でした。しかし、名産地ができ、その製法が他地域に伝播して酢造りは各地に広がり、しだいに酢が商品として売買されることが増えました。それにつれて、南蛮漬や酢を使った煮物など、酢を使った料理もいろいろ生み出されました。

18世紀ごろ造られていた酢の原料は米です。なかでも「北風酢」とよばれる酢が有名でした。北風酢は、造り始めた兵庫(神戸市)の北風六右衛門に由来するという説もあれば、酸のよくきいた酢を意味するという説もあります。いずれにしても旨みや甘みより酸味の強い酢だったようです。

18世紀も後半になり、醤油やみりんなどの調味料や鰹節などの出汁(だし)の原料が多様化し品質も向上すると、料理には旨みや味わいが求められるようになりました。そうした料理を手軽に安く食べたい人々も増えました。その代表的な料理が酢飯を使った早ずしです。

そこで登場したのが酒粕を原料とする粕酢です。粕酢の始まりは正確にはわかりません。しかし、文化初年に粕酢造りを始めてその市場を開拓したのが中埜又左衛門でした。とくに粕酢と相性のよい早ずしの流行は、粕酢の市場拡大の追い風となりました。

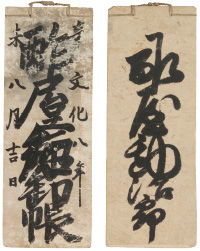

中埜又左衛門の粕酢造りの実態がわかる最も古い帳簿が「酢屋店卸帳(すやたなおろしちょう)」です。この帳簿は1810年(文化7年)から1837年(天保8年)までの決算帳簿です。最初の酢造りに従事した人は3人、原料として使われた酒粕は約3.4トンでした。本格的な粕酢造りの始まりで、ここから中埜又左衛門の粕酢造りは大きく発展していきました。

中埜又左衛門の粕酢造りの背景には、半田を含む知多半島や西三河における酒造業の発展がありました。粕酢造りが始まった19世紀初頭、知多半島は灘(神戸市)などの上方に次ぐ酒造地帯でした。粕酢の原料となる酒粕は酒造りの副産物です。大量に生み出される酒粕の活用方法の一つが粕酢造りでした。

ただし、数トンにもなる酒粕を確保することは容易ではなく、中埜又左衛門は知多半島や三河の酒造家から酒粕を買い集めました。それも酒の仕込み前に前金を払い後日酒粕を受け取るという方法で、なるべく早く酒粕を確保できるように工夫していました。この方法は、仕込み前に運転資金を得られるため酒造家にとっても都合のよいものでした。幕末期には酒粕の値段が高騰し、買付先の新規開拓や酒粕以外の原料の模索など、中埜又左衛門は酒粕の確保に苦労しています。

桶・樽をはじめとする道具類の多くや、燃料・飯米(はんまい:食事用の米)などの消費物資は酒造りと共通で、その生産・供給体制はすでに整っていました。酢蔵で働くことも酒蔵で働くこともそれほど違いはないので、酒造りと同じように知多半島や西三河から働き手を確保することもできました。

酢屋の経営は、創業期は「酢屋店卸帳」、1838年(天保9年)から1902年(明治35年)までは「年内勘定帳」によって明らかになります。これらの帳簿は中埜家にとって最も大切な決算帳簿です。取引相手別に項目が立てられ貸借の様子がわかる「大福帳」、日ごとの出入金がわかる「金銀出入帳」、原料・道具などの購入を記した「買帳」などさまざまな帳簿があります。こうした帳簿の金額が集計され、「年内勘定帳」が作成されました。「年内勘定帳」は特別に誂(あつら)えた箱に納められ大切に保管されました。また、中埜家の江戸時代の「店則(家訓)」には、証文や実印の取扱に対する規程が記されています。帳簿・証文・実印の管理は経営の基本であり、一族・親族・手代が当主を支え、経営を維持している様子をうかがうことができます。

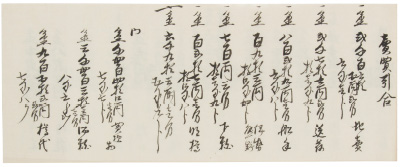

「年内勘定帳」には経営収支の状況が克明に記載されています。酢の売上は、1825年(文政8年)に1000両を、1853年(嘉永6年)には1万両を超えました。その後、1864年(元治元年)までの約10年で3万両まで売上を伸ばしました。三河中心の地売と江戸売(送荷)の二つの酢の販路を持ったことに販売の特徴がありました。1852年(嘉永5年)の売上の状況をみると、地売2165両程、江戸売2076両程、船手829両程、酢粕(下粕)700両程、空樽(あきだる)157両程でした。地売・江戸売で売上の約3分の2を占め、両方の売上を伸ばすことで、売上を増やしていきました。

地売と江戸売の販売の仕方は大きく異なりました。江戸には「山吹」ブランドの酢を主力商品として販売しました。「山吹」は、江戸の早ずしに使用された酢と考えられ、酢飯にした際の鮮やかな山吹色からその名が付けられたとされています。1845年(弘化2年)の「買帳」には「山吹印」の焼印1本を購入した記載があり、この頃が「山吹」ブランドの始まりと考えられます。酢の原料である酒粕の熟成期間を長くし、水の量を少なくすることで、「山吹」のような上等な酢が造られました。その後「中野」「富貴」などの「山吹」に次ぐブランド酢が誕生しました。地売の酢には「山吹」はほとんどみられませんでした。地売と江戸売で酢の差別化を図り、それぞれの市場にあった酢を販売したのです。

中埜家の経営は、あくまでも酒屋が中心でした。酒屋として中埜又左衛門・増倉屋三六(中埜又左衛門の隠居名)を用いています。一方、酢屋は「尾州半田・中野出店・酢屋勘治郎」の印が残されていることからも出店の扱いであったことがわかります。しかし、酢の売上を伸ばしていく過程で、中埜家の経営に変化がみられました。1864年(元治元年)には、酒株を譲り、翌年には酒造蔵建物一式を手放しました。中埜又左衛門は酒造家から酢醸造家への転換を図りました。

中埜又左衛門の酢の販売地域は大きく三つに分かれていました。一つは半田周辺を含む知多半島と伊勢・三河です。もう一つは江戸とその周辺、あとは清水(静岡市)・沼津周辺です。上方では地元の酢が強く、中埜又左衛門が上方へ販路を広げるのは明治以降のことです。

知多半島や伊勢・三河は酢造りを始めたころからの販売エリアです。この地域では、手代が得意先廻りをして注文をとり酢を販売しました。伊勢では参宮街道沿いや伊勢神宮前の料理屋や宿などが得意先でした。酢蔵のある半田の人々へは直接販売も行っていました。個々の販売量は多くありませんが合計すると数百両の売上がありました。ただ、名古屋にはライバルの酢醸造家があり、販売先を見つけることは容易ではありませんでした。

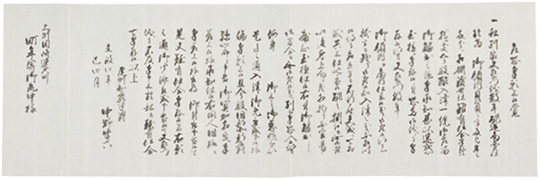

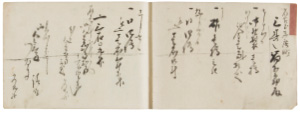

▲ 岡崎藩領での販売権獲得に関する願書

三河では岡崎藩領内での販売権をめぐり、1821年(文政4年)に成岩(半田市)の酢屋孫四郎というライバルが出現しました。この三河最大の市場を失いかねないピンチに、一族の中埜半六や鳴海村(名古屋市緑区)の松崎嘉十郎を仲裁に立て、一定額を孫四郎に支払い、岡崎藩へは運上金を納めることを条件に、中埜又左衛門に独占的な販売権が認められました。これによって、三河での安定的な販売が見込めるようになりました。

酢は近距離ならば陸路で牛馬を利用して運ばれましたが、伊勢・三河や少し離れた知多半島南部へは小型の船が使われました。とくに、三河の内陸部は矢作川水系の川船が重要な役割を果たしました。川船は酢を積んで足助(豊田市)あたりまでさかのぼり、帰りには空樽や酒粕を運び半田に戻ってきました。

江戸への販売は粕酢造りの開始から少し遅れて始まりました。1817年(文化14年)の「大福帳」に、江戸の万屋忠蔵・藤右衛門に各40樽、浦賀(横須賀市)の宮原屋与右衛門に60樽売り、代金を受け取ったことが記されています。これが現時点で確認できる最も古い江戸への販売の記録です。同時期に「尾州」という焼印を作っていることもわかり、江戸市場へ本格的に参入し始めたことが想像されます。

江戸方面へ酢を運んだのは大型の弁才船(べざいせん)です。酒など半田周辺でつくられた商品を積み合わせて東へ向かいました。途中で清水・下田・浦賀などにも寄港して酢を降ろすこともありました。清水・沼津周辺の販路は、とくに幕末ころから拡大しました。

この後、中埜又左衛門は江戸での酢の取扱をほぼ1軒の問屋に任せるようになりました。それが、醤油酢問屋の森田半兵衛、1868年(明治元年)からは森田半兵衛の経営を引き継いだ中井半三郎です。要求の厳しい江戸市場に食い込むために、江戸の事情に詳しい問屋と組んで商品管理や販路拡大を狙った販売方法であったと思われます。実際に、中井半三郎からは、酢の濁りや樽・菰(こも)の不出来などを厳しく指摘する書状がたびたび中埜又左衛門の元に届いています。

19世紀初めごろから江戸では早ずし(握りずし)が流行し始めます。それまでは、御飯に具材を並べ重しをかけて、御飯と具材の一体感を味わう押しずしや、鮒ずしのような保存食としてのなれずしが一般的でした。

早ずしは酢飯と江戸前で獲れたネタの魚をささっと握る早さで、せっかちな江戸っ子の気をひき、握る姿はまるで妖術使いと評されました。酢飯の酢には酒粕を原料とする粕酢を使うと、ほのかに甘い酢飯ができました。早ずし1個の大きさは現在のものと比較して2倍以上あったといわれています。また、ネタに下味が付けられていたため、早ずしは醤油を付けずに食され、そば・てんぷらのように屋台が中心の食でした。

早ずしのすし屋が急速に増え、人気のすし屋の番付も作られました。その中には、与兵衛ずしのほか松のずしや毛抜ずしなどの名前がみられます。江戸では![]() (マルカン)の酢がよいと評判になりました。登録商標制度のなかった江戸時代には、尾張では

(マルカン)の酢がよいと評判になりました。登録商標制度のなかった江戸時代には、尾張では![]() の商標を用いる酢屋が多く、中埜家の

の商標を用いる酢屋が多く、中埜家の![]() 酢も順調に売上を伸ばしました。

酢も順調に売上を伸ばしました。

江戸で人気のものを名古屋でもと、早ずしは名古屋にやってきました。1835年(天保6年)5月ごろ、三ずし富五郎は末広町(名古屋市中区)に早ずしの店を開きました。末広町は大須観音にほど近い賑やかな町です。働く人たちはいずれも江戸から来た人たちといわれ、江戸屋を名乗りました。腕っぷしの強そうな鉢巻をした男がすしを握り、店前の屋台で早ずしを販売する様子を小田切春江は描きました。本場仕込みの早ずしは、絶妙な手際のよさで作られ、見る人たちを魅了しました。名古屋でも三ずしのほか、玉ずし、辻売りのすし太などのすし屋が次々と開業しました。中埜家文書からは酢を直接すし屋に販売していることが確認できます。

また、知多半島の風物詩である虫供養にも早ずしが登場しました。『尾張名所図会』には、「早すし・上諸白(じょうもろはく:上等の清酒)・としやう汁(泥鰌汁:どじょうじる)」の看板が描かれています。早ずしは江戸・名古屋などの都市部だけでなく、地方にも広がっていきました。

与兵衛ずしなど江戸のすし屋は中埜家の得意先でした。醤油酢問屋の中井半三郎を通じて、中埜家から中元には瓜粕漬が、歳暮には海鼠腸(このわた)が贈られました。すし屋は明治時代になるとしだいに屋台から店舗へと変わり、与兵衛ずしや安宅(あたけ)ずしは高級感のある大きな構えの店になりました。与兵衛ずし主人の小泉清三郎は『家庭 鮓のつけ方』(1910年刊)のなかで、「鮓に使ひますのは尾州半田で醸造します『山吹』に限ります」と記しています。