今回の企画展では、江戸から明治時代に開発された新田の絵図、江戸時代に敷設された半田の私設上水道の水路図や関連文書および木樋や人造石などを展示。これらの事業において用いられた黒鍬の土木技術、服部長七のたたきの技術など当時の最先端技術も紹介しました。

近年、知多半島では内陸の里山で開発が進んでいます。しかし、1970年代ごろまでの開発は、海岸部が中心でした。今回の展示では、江戸時代から明治時代までの半田を中心とした衣浦湾の変貌を、新田開発と醸造業の展開に焦点をあてて紹介します。

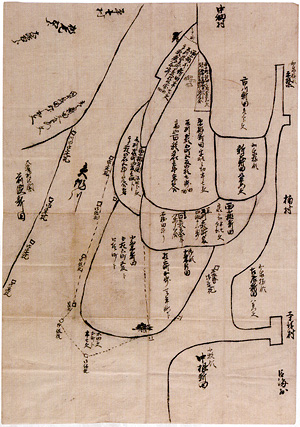

江戸時代の初めごろ、現在の東浦町から半田市にかけての知多半島東浦の北側は、現在のJR武豊線付近が海岸線で、亀崎村(半田市)だけが三河に向けて岬のように突き出していました。その後、河口部や浅瀬など陸地にしやすい場所が、埋め立てられて新田ができました。

知多半島では緒川(現東浦町)から藤江(現東浦町)にかけてと乙川(現半田市)から成岩(現半田市)にかけて、三河側では矢作川河口に新田が次々とできました。

江戸時代初めには波打ち際だった現在のJR半田駅東側あたりは、陸地になり19世紀初頭には、瓦葺きの蔵が建ち並び、知多半島のなかで最も繁栄している場所と評されるようになりました。この下半田の発展は醸造業に支えられていました。江戸に近い、湊があるという条件だけではなく、半田の醸造家たちはインフラを整備して、大規模な醸造を可能にしました。それが全国でも珍しい私設の上水道です。

新田開発も上水道の敷設も資金が必要なのはもちろんですが、そこに黒鍬の土木技術、服部長七のたたきの技術など、当時の最先端の技術が注ぎ込まれたことも見逃せません。

江戸時代、衣浦湾沿岸は新田開発が進んだ地域です。知多半島側では、緒川・石浜・生路・藤江(現東浦町)や乙川・半田・成岩(現半田市)の海岸線に新田が造られました。三河側では、矢作川の河口部に大規模な新田が生まれました。

知多半島側のこの7ヶ村では、17世紀半ばすぎから明治初年の約200年の間に、村の生産高を示す石高は平均で1.5倍以上になりました。乙川村の石高は2倍以上に増えました。この石高の伸びは生産力の向上だけでは説明できません。新田開発の成果といえるでしょう。

半田村の海岸が本格的に開発されるのは、1694年(元禄7年)の山方新田の造成です(「所蔵資料紹介」を参照)。江戸時代後期から明治時代にかけ、亀洲新田・康衛新田ができ、新田が広がりました。

現在の東浦町域の村々の海辺は、境川から運ばれた土砂が自然にたまり、開発が進められました。藤江村の地先に亥子新田が造られたのは、1851〜2年(嘉永4〜5年)です。新田の名は、開発年の干支にちなんでいます。1851年(嘉永4年)が亥年、翌年が子年です。

新田造りには、この地域が持つさまざまな技術や知識、経済力などが活用されました。堤防造りにあたったのは黒鍬でした。また、水を田に引き入れるための樋門を造る時には、参考のために起絵とよばれる紙製の立体模型を製作しました。堤防の基礎や石組に使われた石は、三河国からの幡豆石や関東からの廻船の帰り荷物として運ばれた伊豆石です。

高浜村・吉浜村(現高浜市)の海岸部に造られた服部新田は、19世紀前半から開発が始まりましたが、本格的に開発されたのは明治に入ってからのことです。服部新田は、服部長七が出願してできました。服部長七は、たたきの技術を用い、堤防を造りました。

矢作川河口は上流部からの土砂が堆積しやすく、広大な新田が見込める場所でした。17世紀初めには油ヶ淵(現碧南市・安城市)は海でしたが、周囲の開発が進み池に変わりました。17世紀後半、油ケ淵を取り囲むように伏見屋新田(現碧南市)ができました。江戸の米穀商である伏見屋又兵衛が出資してできた新田です。さらにその外側には伏見屋外新田(現碧南市)が、矢作川東側には、西小梛新田(現西尾市)が生まれました。

19世紀初めには、前浜新田(現碧南市)、小栗新田(現西尾市)などの大規模新田が造成されました。小栗新田の開発者は、半田村の小栗半七です。

その後、半田村の醸造家などの産業の担い手たちが、新田主となりました。彼らは新田を資本と考え、新田を抵当に多額の資金を借り入れ、設備投資や運転資金に充てたものと思われます。

こうしたことにより、半田村は幕末から明治にかけてますます産業が発展していきました。

醸造業が発展するためには、水が大量に必要でした。醸造に適した良質の水であればなおいうことはありません。灘の酒が六甲の伏流水・宮水で仕込まれていることはよく知られています。

下半田の海に近い場所でも、よい水脈に当たればよい水を得ることもできました。しかし、どこに井戸を掘ってもよいわけではありませんでした。大量の水を求めて井戸はより内陸の丘陵地の麓などへ広がっていきました。また、大量の水を醸造場へ運ぶのは人手のかかる重労働でした。「半田歩るけば下駄履て歩るけ」といわれた時代がありました。これは運搬途中で桶からこぼれた水で半田の道がぬかるんでいたため、半田は下駄履きで歩けといわれたのです。

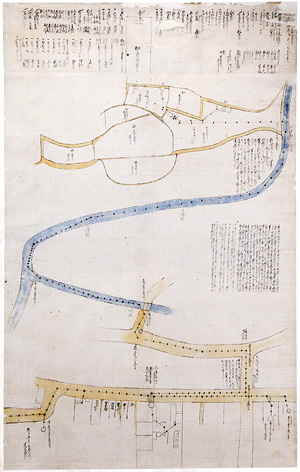

19世紀初めまで、中野又左衛門家でも井戸から汲んだ水を利用していました。井戸は、成岩村との境近くにある「酒屋井戸」とよばれる酒造家の共同井戸でした。その後、酢の醸造が順調に発展するのにともない、大量の水の確保が重要な経営課題になってきました。そのため、1821年(文政4年)、1850年(嘉永3年)の2度にわたって、上水道を敷設しました。最初の上水道は、従来の共同井戸の近くに新たに掘った井戸から水を引いたもので、全長は約450メートルでした。

2度目の上水道は、水不足が深刻化したため計画されました。又左衛門は適当な水源をあちこち探し、会下山の麓に水源を見つけ、約2ヶ月の工事で、全長約1350メートルの上水道を完成させました。この上水道は、又左衛門だけではなく、ほかの醸造家の醸造場へも水を供給しました。

当時の上水道の水道管にあたるのは木製の桶で、これをコマガシラとよばれる継手でつないで距離を延ばしていきました。嘉永期の水道では、439本の樋が使われました。途中には枡を設けて、水の漉過と水量の確保を図りました。材木類は名古屋の大手材木問屋や足助(現豊田市)などから調達しましたが、これだけでもかなりの時間を要しました。水漏れしないように樋や枡を組み立ててつないでいくのは、桶・樽職人や船大工でした。コの字型の材木と蓋になる板、樋とコマガシラの聞にはほぐした木の皮が詰め込まれましたが、これは船を造るときの技術の転用です。

樋は地中や川底などに埋設されました。とくに川底を通す場合には、樋を保護するとともに、樋の周囲の土を固く締めることが必要でした。ここで活躍するのは、堤の普請などを得意とする黒鍬でした。醸造業がさかんで、湊があり、黒鍬も村内にいる半田の技術力を集めて造られたのが、醸造業を支えた上水道だったのです。